Últimamente, me veo en cierta obligación de repasar las bases conceptuales de la teoría de marcos relacionales (TMR, o RFT por sus siglas en inglés), ya sea por querer operacionalizar ciertos procesos de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) como, por ejemplo, la defusión. O sino, también, por las clases que debo dar en ÉTICA sobre este tema. Durante este repaso por RFT, me encontré con una investigación donde explora de manera conceptual la siguiente idea: las emociones pueden ser entendidas desde la RFT (Belisle et al., 2024).

Dado que me gustaría compartirles qué afirma esta investigación, primero debo de darles un pantallazo de varios conceptos importantes que nos va a permitir comprender esta nueva idea. Por lo tanto, empezaremos por un repaso de la RFT, luego qué son las emociones desde algunos autores consolidados, y al final plantear qué nos permite pensar la RFT sobre las emociones bajo sus conceptos. Conceptos que están pensados para influenciar y predecir la conducta.

La RFT como superación teórica

Como muchos ya saben, la Teoría de Marcos Relacionales (en inglés se lo conoce como Relational Frame Theory o RFT) es un acercamiento post-skinneriano del lenguaje. El hecho de que sea post- a las contribuciones de B. F. Skinner es debido a que sus exponentes no utilizan explícitamente conceptos como conducta mando, ecoica, tacto, intraverbal y/o autoclítico. No utilizan estos conceptos, pero tampoco son contradictorios a éstos.

Sus autores se apoyan en la investigación originada por Murray Sidman (1994) sobre el fenómeno de equivalencia de estímulos. De hecho, retrocediendo un poco a este suceso histórico, según Dixon et al. (2023) las investigaciones basadas en la conducta verbal —libro especulativo del año 1957— no pudieron extenderse de manera explicativa a fenómenos como razonar, pensar, el humor, contar una historia, tomar perspectiva y otros más.

Si bien Skinner nunca dijo que toda conducta verbal es reforzada directamente, sí se trataba de un modelo que enfatizaba la idea de que el aprendizaje del lenguaje era mediante reforzadores generalizados sociales. Por ejemplo, el mando surge cuando el hablante emite una respuesta indicando un reforzador específico, por lo que el oyente es reforzado en el momento que proporciona dicho reforzador al hablante (“Che, ¿me pasas el fernet?”). Otro ejemplo, el tacto ocurre cuando el hablante etiqueta a un objeto en el ambiente y recibe un reforzador generalizado por parte del oyente (“No, esa es Coca-Cola Zero, no la compres. Comprá la que dice Original”).

Ahora bien, volviendo a Sidman, la equivalencia de estímulos se trata de relaciones entre estímulos que no son aprendidas a través del contacto directo con esos objetos. Esto es, imagínense que nunca vieron un perro alguna vez ni jamás supieron que aquella entidad peluda de cuatro patas y que ladra se le dice “perro”. En el momento que alguien les indique que esa entidad peluda (A) se le dice perro (B), van a aprender de manera indirecta que el sonido perro (B) refiere a esa entidad de cuatro patas que ladra (A). Ahora, imagínense que más adelante les traigo una foto de un perro similar al que vieron (C) y hago la pregunta “¿Qué es esto?”, ustedes me dirán “es un perro” (B). Respectivamente, esto se conoce como simetría y transitividad.

Dicho de forma más técnica, la simetría se trata de una relación derivada inversa a la relación establecida directamente. Relacionando directamente A con B, aparece de forma recíproca (o simétrica) la relación entre B con A. En cambio, la transitividad se trata de una relación emergente entre dos estímulos que no están relacionados inicialmente. En el ejemplo anterior, se relaciona por similitud la foto de un perro con el perro en sí, pero emerge la relación entre la foto y el sonido “perro”.

Si ya se hartaron de nuevos conceptos, quiero que sepan que “la simetría es un caso específico de vinculación mutua, y la transitividad es un caso especial de vinculación combinatoria” (Dixon et al., 2023, p. 33). La equivalencia se trata de una categoría que contiene las diferentes propiedades relacionales: la simetría, la transitividad y la reflexividad. Este último se refiere a relacionar un estímulo consigo mismo, siguiendo el ejemplo anterior “un perro es un perro”.

En caso de que a alguien le pique la curiosidad y piense “che, ¿esto no es un ejercicio de lógica?”, la respuesta es que sí. Murray Sidman se inspiró en la teoría de conjuntos, una rama de las matemáticas, para crear la equivalencia de estímulos como fenómeno psicológico (Sidman, 2011).[1]

Una de las problemáticas que tuvo esta teoría dentro de la comunidad es que sea validada como un proceso nuevo que no coincida con otros principios de aprendizaje más consolidados. En otras palabras, tuvo cierto rechazo de ser considerado como un fenómeno psicológico autónomo y diferenciado de otros ya establecidos en el campo.

En palabras de Dixon et al. (2023):

“La RFT postula que el antecedente estimular de eventos interactúa con las relaciones verbales que están enlazados con el evento estimular, y esto está combinado con procesos que elicitan o evocan la respuesta observable que ultimadamente toma contacto con contingencias de reforzamiento o castigo” (p. 34).

Lo relevante de esta distinción que hace la RFT a la hora de pensar las relaciones derivadas es considerarlas como toda conducta. Esto es, utilizar el análisis de triple contingencia: antecedente – conducta – consecuente. O sea, relacionar es una operante. Por lo tanto, parte de la idea de que ninguna conducta puede ser en sí una causa; ser el origen de una secuencia funcional. Incluso si X conducta verbal fuera evocado a partir de Z conducta verbal, este último fue provocado por una variable ambiental (si no es Z conducta provocada por una variable ambiental, será la anterior a esa y así sucesivamente).

Este acercamiento funcional hacia el lenguaje es un intento de evitar todo tipo de mentalismos, explicaciones del comportamiento a partir de otro comportamiento. Los comportamientos no son causa, en términos de que no son variables independientes que pueden ser intervenidas de manera directa (Hayes, 1995). Por ejemplo, eliminar el ruido de la heladera que provoca un fuerte dolor de cabeza. Si bien es verdad que se insiste en que los comportamientos no son causa, pero —intentando ser riguroso— existe una relación causal entre conducta-conducta; la interacción entre las conductas no es de tipo correlacional ni imaginaria, es causal.

El problema a señalar es que esto no implica que la variable que debemos intervenir sea la conducta, ya que como analistas funcionales nuestro objetivo primordial es influenciar y predecir la conducta, modificar esas variables que la afectan. Por esta razón, toda secuencia funcional empieza en el ambiente y termina en ella, es el ambiente como antecedente y consecuente lo que interesa registrar a la hora de armar un plan de acción (Hayes & Brownstein, 1986). De esto se trata tener una perspectiva contextual sobre la conducta: contemplar la existencia e importancia de las relaciones conducta-conducta, pero sin perder de vista de que es el ambiente que las provoca (antecedente) y el que las afecta (consecuente), ya sea reforzándolas o castigándolas (contingencia).

Esta diferencia puede verse en estas dos explicaciones sobre la depresión:

- Mentalismo. La depresión es un estado donde uno queda atrapado en pensamientos negativos, como “no valgo nada”, que distorsionan la realidad. Estos pensamientos generan emociones de tristeza y desesperanza, creando un bucle que se refuerzan entre sí. Por eso mismo, el problema está en los pensamientos, la solución es que cuestionen sus creencias.

- Contextualista. La depresión es una categoría que engloba conductas aprendidas como el aislamiento, reforzadas por la evitación de estímulos aversivos (por ejemplo, burlas o recibir críticas) y por la ausencia de estímulos apetitivos que refuercen positivamente (por ejemplo, un grupo con quien jugar). De esta manera, las conductas aprendidas a corto plazo evitan el malestar, pero perpetua el acceso limitado a reforzadores del entorno. En este caso, el problema está en el ambiente y quizá también pueda ser falta de habilidades sociales. La solución estaría en modificar el entorno (habilitar las condiciones para que pueda realizar actividades gratificantes en espacios distintos). E indagar qué acciones realiza en una actividad social para descartar si requiere aprender habilidades sociales como, por ejemplo, la asertividad o identificar el sarcasmo.

Sin embargo, más allá de todo este desglose teórico y conceptual, no muchos colegas estaban convencidos de plantear la existencia de un nuevo proceso, un tipo de conducta operante que antes pareciera no haberse estudiado apropiadamente. No sería la primera vez que una comunidad científica muestra ciertos valores conservadores debido a la aversión de nuevas ideas que empujan a replantearse cierta literatura ya establecida (Véase Borsboom et al., 2024).

“Nosotros ofrecimos un ejemplo de este fenómeno al describirlo con una investigación clásica hecha por Mike Dougher, quien encontró que si un estímulo B elicita una activación excitatoria debido a acompañarlo con un choque eléctrico, después se enseña que ‘A es menor que B y éste es menor que C’. Las personas muestran mayor activación a C que a B, a pesar de que la C nunca fue asociado directamente con el electro choque, mientras que ante A la activación es menor ante B. Este efecto no puede ser generalización entre estímulos, el estímulo involucrado no posee una similitud formal a B. No puede ser emparejamiento de estímulos, A y C fueron emparejados con B una cantidad igual de veces. Entonces, ¿qué es? Necesitamos un nuevo término, se trata de una transformación de función de estímulos a través de relaciones derivadas” (p. 34).

Por supuesto, esto no significa que hoy en día sea un color de rosas hablar de aprendizaje relacional. Sigue habiendo discusiones en torno a este fenómeno (o quizá concepto artificial). Más adelante veremos qué tienen para decir Pereira et al. (2019).

Sumergiéndose en la RFT: relaciones, relaciones everywhere

Hemos hablado su posición (filosófica y metodológica) diferenciándose de otros abordajes mentalistas respecto del lenguaje, tocamos por arriba sus inicios y quejas dentro de la comunidad, y además de algunos conceptos clave como las propiedades relacionales de equivalencia; simetría, reflexividad y transitividad.

Los anteriores términos refieren a las relaciones que pueden surgir en relación a cierta secuencia; la simetría es la emergencia de una relación que establece una reciprocidad entre dos estímulos, la reflexividad emerge estableciendo una relación consigo mismo (mismidad quizá) y, por último, la transitividad se trata de vincular dos estímulos que no estaban relacionados inicialmente. Sin embargo, cabe la posibilidad de hacernos de una pregunta un tanto topográfica[2]: ¿qué tipo de relaciones hay?

Existen tantos tipos de relaciones como colores en el mundo. Saber algunos de estos pueden permitirnos precisar el análisis de una posible intervención basándonos en metáforas. Aunque no me parece totalmente crucial, ya que podemos ser capaces de utilizar y crear metáforas sin contemplar sus procesos subyacentes junto a sus posibles resultados. Insisto, conocer en detalle la teoría ofrece una mejor cadera, pero no es indispensable u obligatorio tenerla en cuenta.[3]

Antes de introducir distintos marcos junto con sus pequeñas definiciones, veamos qué es un marco, dado que es esencial para entender el mismísimo título de esta teoría (teoría de marcos relacionales):

“‘Frame’ [o marco] no es un término técnico nuevo, ni una estructura, entidad mental o proceso cerebral. Es una metáfora que se refiere a una característica de ciertas clases de respuestas puramente funcionales: la clase conductual proporciona un patrón funcional general, pero el contexto actual proporciona las características formales específicas que ocurren en partes determinadas de ese patrón” (Hayes et al., 2001, p. 27. Énfasis propio).

Uno de los marcos más fundamentales (o frecuentemente utilizados por cualquier persona) es el marco de coordinación. Este se trata de una relación de mismidad o identidad entre dos estímulos: aquello es igual a esto. Curiosamente, el marco de coordinación es un tipo de respuesta relacional equivalente al proceso verbal de denominación (o naming), ya que consiste en evocar una verbalización ante la presencia de un estímulo discriminado. Por ejemplo, ver un vaso lleno de agua y decir “vaso de agua”.

Un pequeño comentario que quizá esclarece o prevé cierta confusión, la denominación no es igual a la conducta operante de tacto elaborada por Skinner. Si bien tiene cierta similitud, ya que ambos consisten en una relación entre una conducta verbal y un estímulo no verbal (como un objeto, una propiedad o un evento). Por un lado, el tacto es una respuesta verbal evocada ante la aparición de un estímulo no verbal, esta respuesta es reforzada por la comunidad verbal, siendo el oyente como el mediador del reforzador social. En otras palabras, el concepto de tacto enfatiza el rol del hablante. Mientras que la denominación enfatiza la reciprocidad que puede haber entre la conducta verbal y el estímulo (Horne & Lowe, 1996). Por ejemplo, verbalizo “aquello de allá es un vaso de agua” (A -> B), emerge la relación inversa donde al escuchar la palabra “vaso” me imagino una imagen de un vaso (B -> A), sin necesidad de que alguien me enseñe esta última relación.

Otro marco parecido al de coordinación es el de oposición. Así como relaciono dos estímulos afirmando que son iguales, en este caso se trata de lo contrario: Aquello es igual a esto (coordinación), pero aquello no es igual a eso otro (oposición). La oposición puede ser relativamente fácil de entender una vez que uno comprende qué es un marco de coordinación, sin embargo puede llegar a ser confuso al intentar diferenciarlo de un marco de distinción.

El marco de oposición y el marco de distinción tienen una dinámica similar: afirmar lo que NO es un estímulo. Por ejemplo, “eso no es un vaso de agua”. Lo crucial para diferenciar un marco de otro es la especificidad, ¿Qué tanta especificidad provee dicha afirmación? Por ejemplo, si estoy entre amistades en un museo de arte y digo “ese cuadro NO lo pintó Da Vinci”, estoy aportando información, pero no la suficiente para discriminar entonces de quién es esa obra de arte. Por lo tanto, ese marco relacional simple que establecí verbalmente con esa muestra del museo se trata de un marco de distinción.

Existe también el marco de comparación, este puede ser confundido con el marco de jerarquía.[4] El primero corresponde a una relación entre estímulos donde se establece a partir de una escala ascendente-descendente en términos cuantitativos o cualitativos. Por ejemplo, una escala comparando altura (cuantitativo) o una comparación estética (cualitativo): ese cuadro es más chiquito que aquél, pero es más bonito que ese. El hecho de que puede haber cierta confusión entre el marco de comparación y el marco de jerarquía es debido a pensar la jerarquía en términos de ordenamiento. Por ejemplo, ordenar una serie de objetos de menor a mayor o definir quién es el peor jugador de un equipo hasta su mejor atleta. No obstante, el marco de jerarquía implica más bien ordenar una serie de estímulos en términos de conjunto.

Me explico, cuando hablamos de conjunto nos referimos a una categoría que engloba ciertas entidades entendidas como las partes que constituyen ese conjunto. Por ejemplo, afirmar que el bulldog, el perro salchicha[5] y el chihuahua son perros es establecer que estas entidades pertenecen a una categoría. Distinto sería decir que “Paco, Toto y Bachicha son perros salchichas”, esta nueva categoría sería un conjunto dentro del conjunto de perros, un sub-conjunto. Mientras que un supra-conjunto sería una categoría que englobe tanto a perros con lobos como, por ejemplo, la categoría de género canis o por su tipo de alimentación carnívora.

Podríamos decir la siguiente oración: “Paco, Toto y Bachicha son perros salchicha {conjunto 1}, éstos son perros {conjunto 2} que pertenecen al género canis {conjunto 3} y comparten una alimentación carnívora a otros animales de género distinto {conjunto 4}”. Reitero, el marco de comparación se trata de ordenar estímulos a partir de una escala ascendente-descendente y el marco de jerarquía implica ordenar estímulos por conjuntos categoriales.

Los próximos marcos son similares a los marcos de comparación y jerarquía. En primer lugar, el marco de temporalidad refiere a ordenar estímulos o eventos por su aparición en el tiempo. O sea, establecer relaciones del estilo: “mi abuelo Luis es más viejo que mi otro abuelo Pablo” o “decir vergüenza ajena es viejo, lo nuevo es decir cringe”. En segundo lugar, el marco de espacialidad se refiere a organizar estímulos según el lugar donde estén o en relación a algo. Un ejemplo de esto podría ser “atrás de mi abuelo Luis vive mi tía Beatriz”, establezco a mi abuelo Luis como punto de partida para definir la posición de mi tía Beatriz. Aunque se pueden elaborar afirmaciones un tanto más abstractas “detrás del enojo está la tristeza”, o más poéticas “parado sobre la libertad suena por debajo mis cadenas sin cuestionar”.

En tercer lugar, quisiera hablar en detalle de un marco específico, el marco de causalidad y condicionalidad. Estos implican una relación entre estímulos/eventos en términos de cuál provoca a qué, similar al de temporalidad, aunque asumiendo que hay una interacción entre éstos. No es lo mismo decir “mi tía es más vieja que mi primo” (temporalidad) que afirmar “mi primo es hijo de mi tía, ella lo parió” (causalidad).

Un ejemplo de condicionalidad sería “si mi tía no iba a la Universidad Nacional de Córdoba, donde conoció a mi tío, no hubiera nacido mi primo Lautaro”. Este último implica una noción de tiempo, pero se enfatiza las condiciones (ir a la UNC y conocer a mi tío) para que ocurra cierto evento (que exista Lautaro como primo actual). Los anteriores dos, el marco de temporalidad y espacialidad son tipos especiales de marco de comparación. Sin embargo, el marco de causalidad y condicionalidad son una mezcla entre los marcos de comparación y jerarquía. Se podría afirmar que el ejemplo que ofrecí de condicionalidad se plantea que la primera secuencia pertenece al {pasado} y el consiguiente al {presente}.

Ahora bien, recuerden que la teoría de marcos relacionales se trata de un modelo teórico que intenta explicar, predecir e influenciar la conducta verbal entendida desde los principios operantes de Skinner. En otras palabras, la teoría de marcos relacionales es una teoría del lenguaje. Entonces, lo relevante de frenarnos sobre los marcos de causalidad y condicionalidad es recordar nuestra capacidad de formular arbitrariamente una relación causal entre dos eventos. Esto me lleva a pensar que toda correlación es un marco de causalidad en su sentido simbólico y/o arbitrario. Por ejemplo, por cada nueva película de Nicolas Cage, alguien pierde la vida ahogándose en una pileta.

No obstante, no hay que suponer que la causalidad pertenece con exclusividad al lenguaje. En otras palabras, creer que la causalidad no existe por fuera de nuestras relaciones arbitrarias sobre el mundo. Si bien el conductismo ha sido muy crítico con el concepto de causalidad, no hay que olvidar que existen otros tipos de causalidades cuya naturaleza es no-lineal (Véase este artículo que escribí expandiendo esto). Por ende, hay que distinguir entre una relación entre eventos hecha de manera arbitraria y aquella relación que ocurre entre los eventos que es independiente de nuestra capacidad de relacionar arbitrariamente (Véase Gomes-NG et al., 2024 para más información).[6] Una se enfoca en vincular eventos y otra en la interacción de esos eventos.

Por último, existe el marco de relaciones deícticas. Este posiblemente sea el más utilizado en intervenciones terapéuticas. Estas relaciones especifican la perspectiva del hablante, como puede ser hablar en términos de izquierda-derecha, yo-vos, acá-allá y ahora-antes. Pueden existir combinaciones entre marcos deícticos y espacialidad, es importante prestar atención la aplicación de la perspectiva. Por ejemplo, “imagina que hay una gallina arriba tuyo” o “imagina que esa misma gallina arriba tuyo en realidad sos vos y tu cuerpo le pertenece a la gallina, ¿Qué verías?”. Particularmente, los marcos deícticos son muy utilizados para fomentar la toma de perspectiva, también conocido como teoría de la mente (Véase este artículo etc etc).

Comentarios extra

Cabe señalar que varios de estos marcos pueden tener su versión no-arbitraria, es decir, relaciones entre eventos que no son simbólicas o hechas con el lenguaje. En el apartado sobre la causalidad y condicionalidad hablé sobre este tópico, un tanto olvidado hoy en día.

Como explican Hayes et al. (2001) existen marcos como…

“la coordinación, por ejemplo, está basada en identidad o igualdad, mientras que ‘más grande que’ está basado en el tamaño relativo. Los marcos de temporalidad son inherentemente más verbales, ya que se basan en la experiencia no arbitraria del cambio, pero la naturaleza dimensional de esa experiencia debe construirse verbalmente. Los marcos que dependen de la perspectiva, sin embargo, no pueden rastrearse en absoluto a través de dimensiones formales en el ambiente” (p. 39).

Por último, me gustaría también mencionar otro marco relacional que es muy sutil, y es personalmente el que más da de qué hablar en el campo actual de la psicología: los marcos jerárquicos. Recordemos que éstos refieren a la manera en que se ordena entidades existentes bajo una categoría, un conjunto verbal. El ejemplo que ofrecí fue que “Toto, Paco y Bachicha son perros salchichas”. Este último se ve con claridad que {perros salchicha} es una nomenclatura construida verbalmente la cual abarca los perritos mencionados. No obstante, ¿no existen conjuntos no verbales? Quizá esta pregunta descoloca, es un tanto extraña. Reformulo con un ejemplo, ¿Los ecosistemas marinos son conjuntos verbales o conjuntos existentes de propiedad emergente?

La persona que conozca ya este proyecto sabe cuál será mi siguiente afirmación: existen conjuntos que emergen a partir de la interacción causal entre sus partes más básicas/elementales. Esto es, uno no puede suponer que la interacción entre Toto, Paco y Bachicha emerja el conjunto de Perros Salchicha, pero sí es plausible suponer que la interacción entre células formen un tejido, y la composición de varios tejidos constituyan un órgano, etc. En otras palabras, la contraposición de los conjuntos verbales son los sistemas complejos.

Este señalamiento me parece relevante y el más controversial, porque me permite entonces cuestionar afirmaciones entre psicólogos al hablar de toda nomenclatura diagnóstica como un simple conjunto verbal que engloba una serie de respuestas (Froxán Praga, 2020, p. 142). Si bien esto puede ser cierto en algunos casos, no obstante no lo es siempre, ya que actualmente existen modelos metodológicos y filosóficos que postulan que los trastornos mentales son un sistema emergente, donde interactúan variables ambientales, conductas y características del individuo (Véase este artículo introductorio o este más complejo), siendo su propiedad emergente la auto-organización.

Tomemos como ejemplo a la parvada. Es cierto que la verbalización parvada hacia el fenómeno en sí es, valga la redundancia, construido verbalmente. Sin embargo, esto no quita el hecho de que dicho fenómeno sea un sistema cuya capacidad y propiedad estén presentes en su conjunto (la parvada), pero ausentes en sus partes (los pajaritos). Esto es, un pájaro por sí solo no puede ahuyentar depredadores ni aumentar la eficacia en la búsqueda de alimentos, estas capacidades no ocurren hasta que ese pájaro se une a otros pájaros más, formando un conjunto mayor como la parvada.

En resumen, existen marcos relacionales que poseen su contracara no-arbitraria (por ejemplo, la coordinación o causalidad), existen marcos que son una combinación entre lo experimentado y lo arbitrario (por ejemplo, la temporalidad) y otros marcos que son llanamente construidos con el lenguaje (los marcos deícticos).

Transformación de la función

Hemos hablado de claves contextuales (C-rel, para los técnicos), tipos de relaciones específicas entre estímulos dadas en un contexto determinado. Una manera sencilla de entender este concepto es suponer que una clave contextual es aquello que establece o define la relación que hay entre dos estímulos. Por ejemplo, “es igual a” es una clave contextual porque te está indicando cuál es la relación que hay entre el estímulo A y B, indica que estos dos estímulos son iguales.

Ahora bien, para este apartado me gustaría hablar sobre las claves funcionales (C-func, para los pretenciosos). Si la clave contextual es un elemento verbal que indica cuál es la relación entre dos estímulos, la clave funcional indica la valencia de esta relación establecida. Es decir, la clave funcional te invita a acercarte (conducta de aproximación) o alejarte (conducta de evitación). De esta misma manera, quizá en paralelo o consecuentemente, la clave funcional, como elemento verbal adicional a la clave contextual, señala que la relación establecida sea agradable (apetitiva) o desagradable (aversiva).

En ciertas ocasiones, en espacios divulgativos y algunos pocos académicos, se suele utilizar el ejemplo de la palabra limón:

“Imaginen que tienen en sus manos un limón. Tómense el tiempo para visualizarlo en su mente, el amarillo intenso, el brillo de la cáscara, su forma, el peso, la textura. Imaginen que lo ponen en una mesa, lo cortan por la mitad y se llevan la mitad del limón a la boca. Lo muerden, y sienten la textura de la pulpa del limón al morderlo, el aroma del limón, y la acidez del jugo de limón inundando su boca.

[…]

Por ejemplo, en algún momento del aprendizaje de nuestro idioma castellano aprendemos que los sonidos de la palabra “limón” y el limón como objeto en sí mismo, pueden ser tratados como estímulos equivalentes en ciertos contextos –esto es, guardan entre sí una relación de equivalencia. […] Respondemos a la palabra escrita limón según la relación de equivalencia que establecimos entre esas letras y ese fruto amarillo y ácido” (Maero, 2022, pp. 72-77).[7]

Estamos de acuerdo en que este fenómeno que experimentamos al escuchar/leer el primer párrafo no corresponde a una generalización de estímulos, no existe tal similitud entre la palabra limón y el objeto en sí. Por ejemplo, no existe tal amarillento en el sonido limón. De esta manera, el autor se lo atribuye a las relaciones de equivalencia que uno establece entre el objeto —sus características y contingencias— y la palabra limón, ya sea escrita o enunciada con la voz.

Sin embargo, justo este ejemplo puede explicarse con otro principio o proceso de aprendizaje, el condicionamiento de orden superior. Para entender esto, les sugiero notar con detalle el siguiente ejemplo:

“Imaginemos que alguien emite la respuesta condicionada de salivación frente a la música clásica, porque se la han presentado emparejada con la comida en muchas ocasiones. La música clásica se ha convertido por tanto en un EC, e imaginemos que, durante varios ensayos y justo antes de que aparezca, encendemos una luz amarilla. La luz es un estímulo neutro para la salivación y nunca ha sido emparejada con la comida, sin embargo, tras varios emparejamientos con la música, que es un EC bien establecido de la RC de salivación, logramos que también elicite la salivación. Este procedimiento se denomina, en general, condicionamiento de orden superior, porque el emparejamiento de la música y la comida es un condicionamiento de primer orden y el de la luz con la música es un condicionamiento de segundo orden” (Martin y Pear, 2008, p. 191).

En base a este proceso, podría decirse que ante la palabra limón elicita la salivación como respuesta, porque dicha palabra es un estímulo condicionado y por lo tanto salivar es una respuesta condicionada. Podría ser que primero tuvimos contacto con el limón (estímulo incondicionado) y apareció la respuesta de salivar (respuesta incondicionada), quizá luego por similitud (generalización de estímulos) salivamos ante cualquier imagen o video que presente un limón. La repetición o el emparejamiento entre la imagen de un limón y la palabra limón haría que finalmente elicitemos la salivación como respuesta condicionada, pero de segundo orden, ya que este último fue un condicionamiento a partir de un estímulo condicionado, más no con un estímulo incondicionado.[8] Asimismo, cualquier “imagen” —en este caso, en forma de recuerdo o imaginación— de un limón hace que salivemos, condicionamiento de tercer orden.

RFT en disputa: lo viejo funciona, Juan.

Una de las críticas que se realizan hacia la clínica entendida desde la RFT es su foco exclusivo en las explicaciones operantes, Pereira et al. (2019) consideran que es importante incluir al análisis verbal el condicionamiento clásico, precisamente el condicionamiento de orden superior —el principio de aprendizaje que acabamos de señalar antes.

Para estos autores, el condicionamiento clásico sobre la conducta verbal permite entender dos procesos fundamentales: la función referencial y la respuesta mediadora.

Por un lado, la función referencial sería el resultado de un proceso de varios ensayos de condicionamiento clásico entre un referente (junto con su contingencia directa) y una palabra, donde ambos serían funcionalmente equivalentes y provocarían efectos similares. Emparejar lo agrio del limón con la palabra limón puede provocar salivación o quizá la sensación de asco que nos produce chuparlo.

Por otro lado, la respuesta mediadora se refiere a la asociación entre dos palabras (dos estímulos condicionados) provocando que incluso sus respectivas respuestas elicitadas sean asociadas. Podría decirse que el significado de las palabras es equivalente a la respuesta elicitada (o evocada) a partir del conjunto de palabras asociadas en un determinado contexto.

“En otras palabras, a través de la función referencial podríamos explicar cómo se da el proceso de adquisición del significado de las palabras, y mediante la respuesta mediadora, cómo conseguimos transferir el significado de una palabra hacia un referente solamente mediante oraciones, sin la necesidad de que haya un emparejamiento físico directo entre ellos” (Pereira et al., 2019, p. 2).

Entender la transformación de función implica comprender cómo un estímulo (verbal o no) adquiere, en un principio, una función. A partir de lo expuesto hasta el momento, podría decirse un estímulo adquiere una determinada función a través de procesos como la función referencial (emparejar un estímulo neutro verbal con un estímulo no-verbal, ya sea condicionado o incondicionado) o la respuesta mediadora (emparejar un estímulo verbal condicionado con otro verbal condicionado, asociándose así incluso las respuestas elicitadas).

Para que quede más claro, expongo un ejemplo para cada uno:

Imagínense que un nene escucha repetidamente la palabra fuego cada vez que alguien enciende una vela. Al observarla, percibe su brillo y el calor que emana. Con el tiempo, la palabra fuego por sí sola puede provocar una respuesta fisiológica semejante a la que experimenta al estar cerca de una vela. Esto es un ejemplo de función referencial: emparejar un estímulo neutro verbal (la palabra fuego) con uno no verbal, en este caso condicionado (la vela).

Siguiendo el mismo ejemplo, supongamos que la palabra fuego ya está asociada a la experiencia de ver una vela encendida. En otra ocasión, mientras toma sopa, el nene siente dolor dado que estaba demasiado caliente. Su mamá le dice: “cuidado, quema”. Así, la palabra “quemar” queda asociada a la experiencia de dolor en la boca. Eventualmente, si alguien le dice “el fuego quema”, podrá comprenderlo e incluso sentir temor, a pesar de no haber puesto nunca la mano en una llama. Esto es un ejemplo de respuesta mediadora: la asociación entre dos estímulos verbales (fuego y quemar), donde incluso las respuestas emocionales y fisiológicas pueden transferirse entre ellos.

Aprendizaje sin experiencia

No obstante, dentro de la literatura de la RFT se describe otro tipo de proceso basado en relaciones derivadas. Estas refieren a vínculos entre estímulos que no han sido directamente asociados ni emergen de la experiencia inmediata. En cambio, se adquieren a partir del aprendizaje relacional, es decir, del establecimiento de relaciones entre estímulos que no dependen estrictamente de la experiencia propia (ni de observar la experiencia ajena), sino de la red de relaciones construida. Dicho de otro modo, un estímulo puede adquirir la función de ser evitado o de aproximarse a él sin que exista un contacto directo con sus consecuencias.

Un ejemplo de esto podría ser cuando a un nene le dicen: “no toques la estufa, está caliente y te vas a quemar”. Según Dixon et al. (2023), esta frase no implica únicamente una relación de equivalencia, sino que además describe relaciones temporales, condicionales y de contingencia. En este caso, la secuencia [ver → tocar → quemar] no funciona de manera simétrica como sí lo hace la relación entre la palabra “estufa” y el objeto físico. La palabra “estufa” refiere directamente a su referente no verbal; en cambio, la secuencia ver-tocar-quemar expresa un orden específico: primero mirar, luego tocar, y finalmente quemarse. De modo paralelo, quemarse ocurre después de tocar, y tocar después de mirar. Esta estructura relacional sitúa como punto de partida la acción de prestar atención, dado que si se omite ese paso inicial, aumenta la probabilidad de tocar la estufa y con ello quemarse.

En otras palabras, la oración “no toques la estufa caliente, te vas a quemar” especifica un orden de contingencias. Aunque, no es necesario tocar la estufa para tomar contacto con el dolor de quemarse y así entender que hay que evitarlo. El hecho de que la última parte indique una posible contingencia aversiva es lo que provoca que tocar la estufa sea una conducta a evitar y a la vez sea más frecuente la conducta de mirar el ambiente para identificar cualquier estufa cerca, viéndose reforzado negativamente. Un paranoico de las estufas; ¡ESTUFA! ¿¿DÓNDE??

Otro ejemplo de adquisición de función puede ser a través de marcos de comparación. Supongamos que tenemos un nene llamado Juanito que tiene fobia a los perros; los perros son un estímulo condicionado que elicita la respuesta emocional de miedo a partir de que un perro le mordió el brazo, dejándolo en el hospital por días. A su vez, cada perro que ve, por similitud, es evitado por el nene por generalización de estímulos. No obstante, un día Juanito decide faltar una semana al colegio por vacaciones y al regresar se entera que llegó una nueva compañera al colegio. Cuando regresa, Juanito escucha por los pasillos de que se trata de Susana, una nena que se comporta “peor que un perro”.

A estas alturas de la lectura, me imagino que ya saben qué pasará. Susana, a pesar de que el nene nunca tuvo contacto con ella, adquiere una función aversiva, en el que Juanito decide evitarla a toda costa. Susana y cualquier perro —con el que se haya encontrado Juanito— no tienen nada en común, no hay ninguna característica en ellos que haya hecho que sea por generalización de estímulos. En este caso, ante la palabra “Susana” ahora adquiere una función vinculada más a la evitación, ya que según los rumores esta chica es peor que un perro. Terrible.

Por supuesto, no sabemos con exactitud qué quisieron decir con ello, pero Juanito, a partir de su historia de aprendizaje con perros, infiere que se trata de una persona muy violenta. Muy porque, para él, los perros ya poseen esa característica (violento) y ella sería incluso peor (muy violenta). En este caso, la palabra “Susana”, que hace referencia a una alumna real del colegio, adquiere una función aversiva por derivación, sin que exista ni requiera contacto directo con esa persona.

Dicha adquisición de función podría generalizarse a otros estímulos arbitrariamente relacionados con “Susana”, como distintos elementos vinculados al ámbito escolar. Antes de sus vacaciones, el colegio funcionaba como un estímulo apetitivo, evocando conductas de aproximación hacia compañeros y docentes. Sin embargo, tras establecerse nuevas relaciones con el nombre “Susana”, y pese a que nunca tuvo contacto directo con ella, ciertos estímulos escolares comenzaron a adquirir funciones similares a la de dicho nombre.

En una primera instancia, esta transformación funcional se manifestaba en la evitación de algunos recreos, no todos. Con el tiempo, la red de relaciones se amplió, incluyendo elementos que representan al colegio en su conjunto, lo que llevó a Juanito a evitar completamente la institución escolar. Así, un contexto que previamente evocaba conductas de aproximación, ahora evoca conductas de evitación, aun cuando persista en él la nostalgia de asistir.[9]

La transformación de la función es un tema delicado, más teniendo en cuenta la pregunta por la adquisición o desarrollo de la función (condicionamiento clásico o condicionamiento operante), en lugar de centrarse exclusivamente en su mantenimiento (condicionamiento operante). Nunca olviden que “las conductas en contextos naturales son complejas e incluyen contingencias pavlovianas y operantes” (Froxán Praga, 2020, p. 156). Por lo tanto, hay que contemplar tanto las explicaciones por condicionamiento de orden superior y aquellas a partir de las relaciones derivadas como conductas operantes.[10]

Una forma que encontré[11] para diferenciar la transformación de funciones derivada del condicionamiento de orden superior de aquella que surge a partir de relaciones arbitrariamente derivadas es denominar a la primera transformación de la función del estímulo y a la segunda transformación de la función de la respuesta. Esta distinción permitiría precisar si la transformación implica un cambio en la valencia de un estímulo (de aversiva a apetitiva, o viceversa) o, más bien, una modificación en la forma de interactuar con dicho estímulo, pasando de conductas de aproximación a conductas de evitación, o a la inversa.

Volviendo a los ejemplos anteriores, en el ejemplo de Juanito, el colegio representa un conjunto de experiencias agradables, que incluyen desde la interacción con sus compañeros hasta el vínculo con sus docentes. No obstante, decide evitarlo por completo, a pesar de extrañarlo cada día. O sea, un complejo estimular apetitivo (el colegio), pero evocando conductas de evitación (no quiero encontrarme con Susana).

En el ejemplo de Juanito, se observan conductas de evitación respecto de la institución escolar, mientras que persiste la valencia apetitiva del colegio como complejo estimular. Por supuesto, podría ocurrir que esta valencia se transforme eventualmente, pero es relevante destacar que la emoción de extrañar el colegio —expresar una actitud nostálgica— puede ser indicador de su valencia apetitiva. Digamos, la transformación de la función de la respuesta implica la modificación de la conducta ante un estímulo sin necesariamente cambie su valencia.

Un ejemplo contrario al de Juanito [Apetitivo → Evitación] sería el caso de Carla. Ella odia las películas de terror, ya que hasta el momento solo consumió el subgénero jumpscare y supone que todas las películas de terror son iguales. Cada vez que intentó ver una, ante los ruidos fuertes se elicitaron en ella respuestas como tensión muscular y sobresalto. En otras palabras, para Carla las películas de terror son estímulos aversivos.

Ahora bien, supongamos que cada fin de semana sus amigas organizan alguna actividad, y en esta ocasión deciden ver justamente una película de terror. Aunque dicho estímulo mantiene su valencia aversiva (provoca miedo), igualmente evoca en Carla conductas de aproximación, en la medida en que se conecta con otros reforzadores dentro de un marco más amplio, como la interacción y el disfrute social.

En resumen, la transformación de funciones derivada del condicionamiento de orden superior puede entenderse como un cambio en la valencia del estímulo, mientras que la función que emerge de relaciones arbitrariamente derivadas implica un cambio en la forma de responder ante ese estímulo.

Las emociones desde la RFT, por fin

Probablemente pocos hayan llegado hasta acá por lo denso que me puse anteriormente, no los culpo. Si llegas a ver este mensaje, gracias.

Dentro de la literatura sobre emociones, este concepto posee más controversias que consensos entre colegas. Incluso algunos referentes canónicos en este tópico llaman indistintamente la palabra emociones con afectos y otros llaman a los afectos como los componentes conductuales de las emociones. Un quilombo.

Para fortuna nuestra, Gross llegó a distinguir algunos usos de la palabra afecto: estados emocionales con valencia (por ejemplo, enojo, tristeza), situaciones episódicas (pelear, recibir malas noticias), estados de ánimo (melancólico, euforia), disposiciones (agrado, odio) y rasgos (alegre, irascible).

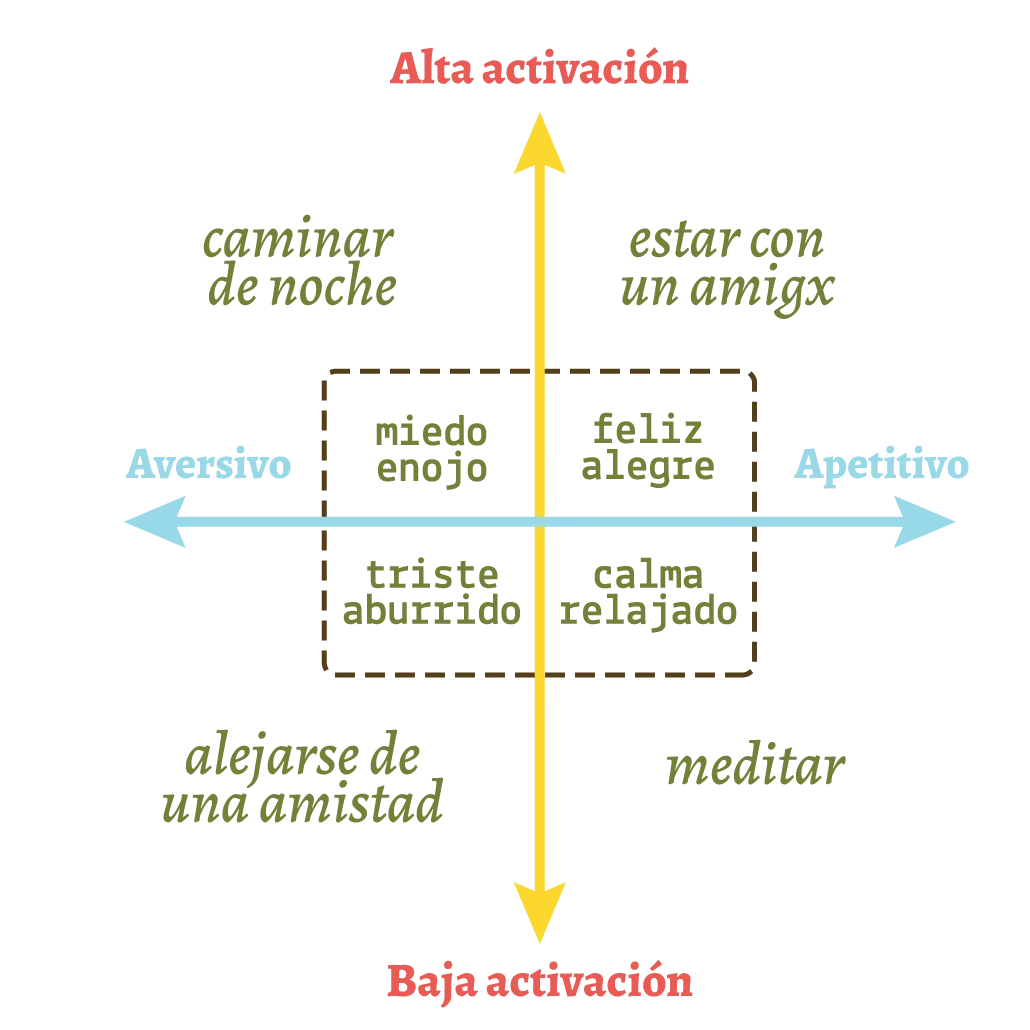

En base a las investigaciones de este autor, posteriormente se estableció que las emociones poseen dos dimensiones: la activación (arousal) y la valencia (valence functions). El primero corresponde a la intensidad de la emoción, bajo o alto, como quedarse callado o gritar. En cambio, el segundo refiere a las experiencias agradables o desagradables que motivan a acercarse o evitarlas, respectivamente.

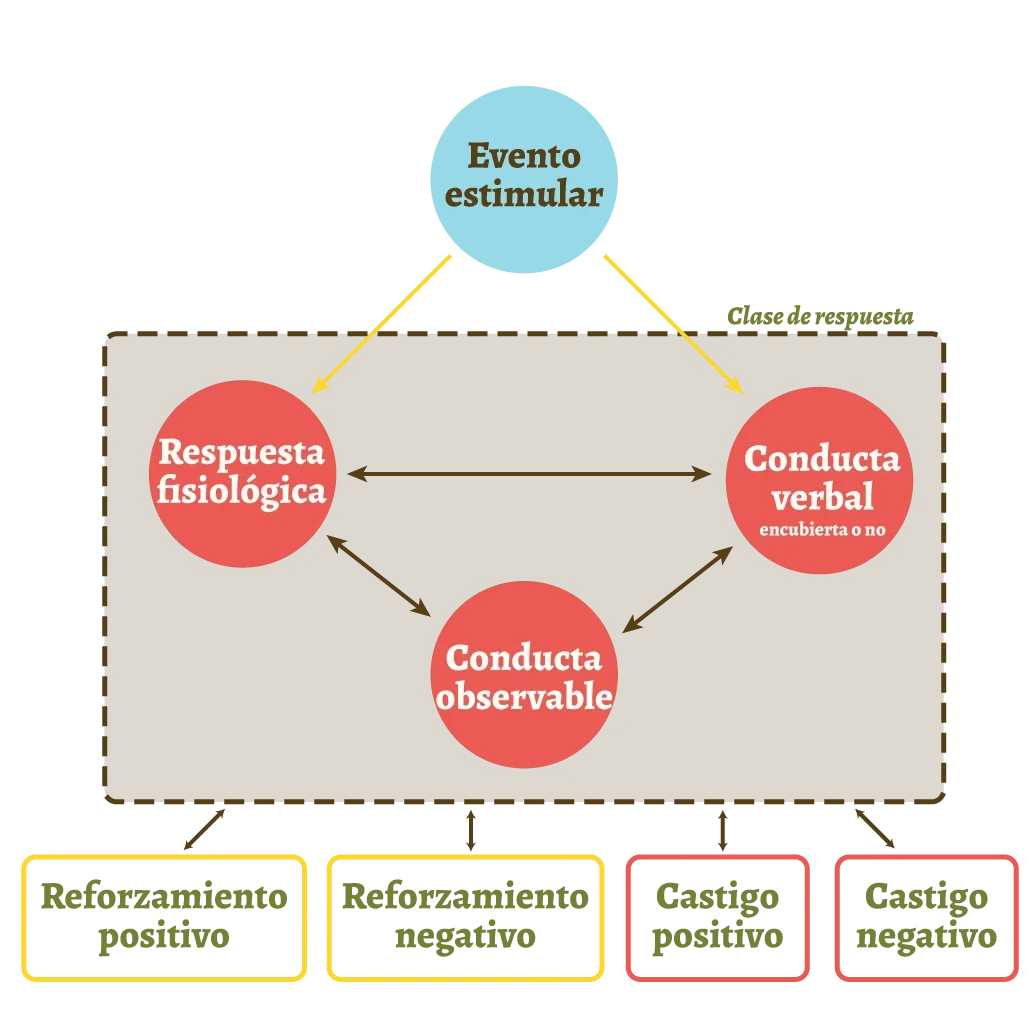

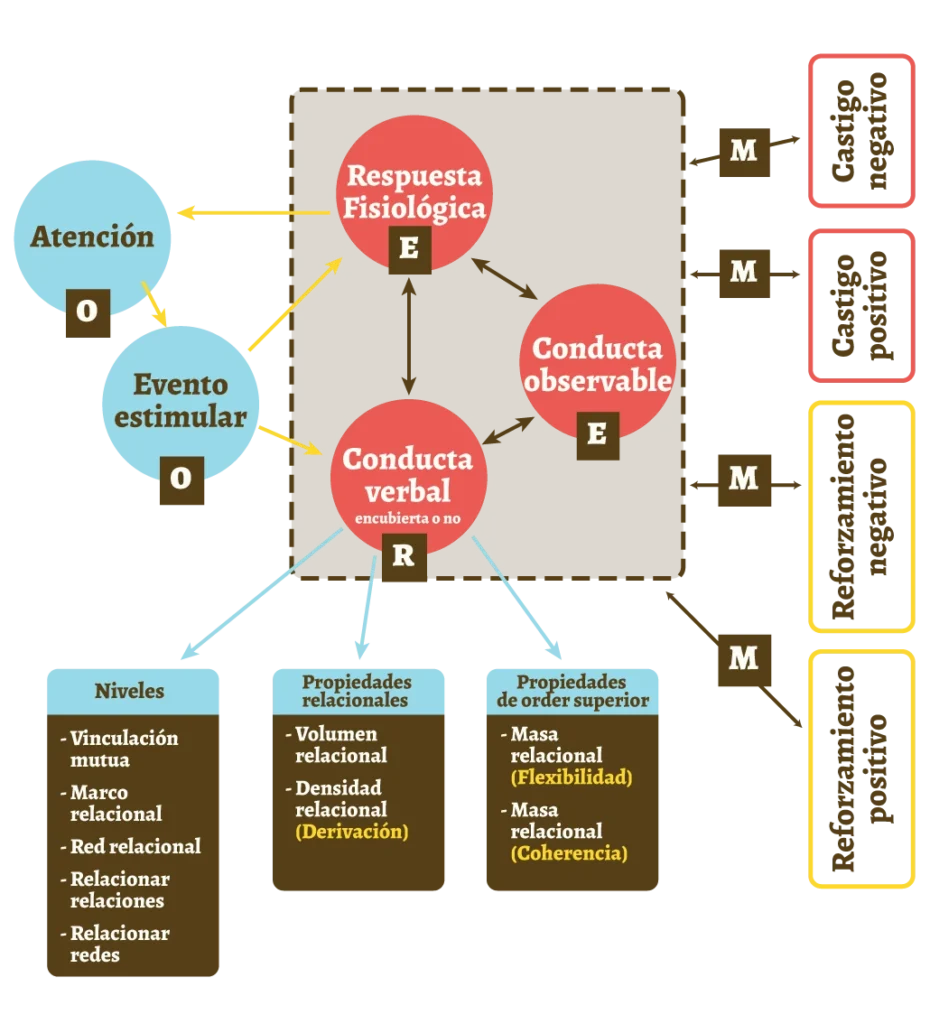

Más adelante, Schachter y Singer conciben que la emoción está compuesta de una respuesta fisiológica y una respuesta cognitiva. O sea, una activación fisiológica como las palpitaciones y un pensamiento que intenta anticipar el peligro inminente. Aunque, por supuesto, desde el conductismo se entiende que todo es conducta, incluso aquellos eventos privados como los ya mencionados. Sin embargo, la manera en que estos eventos privados tienen contacto directo con las contingencias es a partir de la conducta pública/observable (Dixon et al., 2023).

Según Belisle et al. (2024), el modelo de Schachter y Singer sobre la emoción puede ser entendido como una clase de respuesta, la cual incluye respuestas fisiológicas, estímulos externos y la historia de aprendizaje interactuando con esos estímulos particulares. Respecto a las respuestas cognitivas, los autores se sostienen de los aportes de Skinner quien entiende que dicha conducta verbal se trata de una conducta tacto. O sea, registrar en el cuerpo la activación fisiológica y el estímulo condicionado que elicitó dicha respuesta, luego ésta es catalogada de cierta manera dentro de su comunidad verbal. Por ejemplo, ver una serpiente (EC) elicita palpitaciones fuertes (RC), esta secuencia identificada (tacto) la nombro como “susto”, esta palabra es reforzada por mi comunidad verbal. Curiosamente, cuanto más registremos nuestras emociones nos volvemos nuestro propio oyente, en lugar de necesitar ese otro oyente que nos moldee la forma de nombrar nuestras emociones.

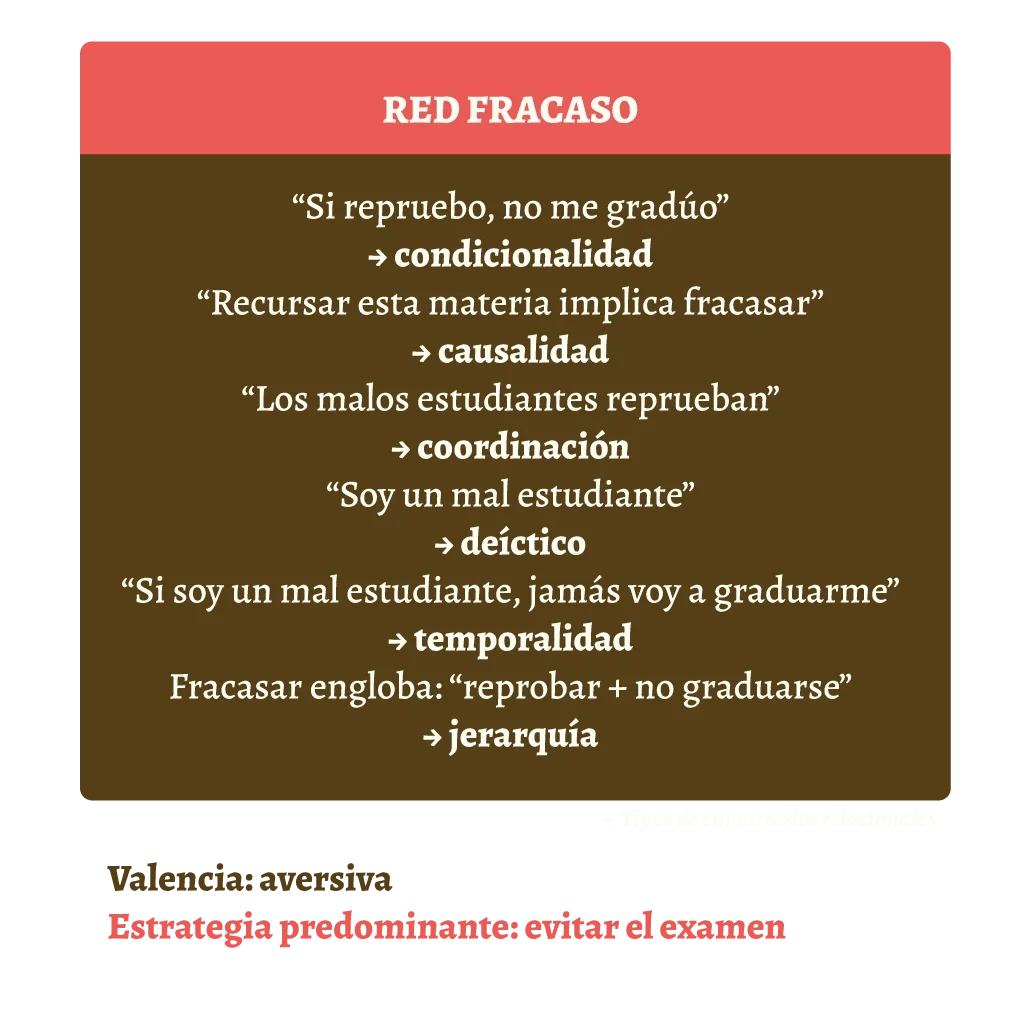

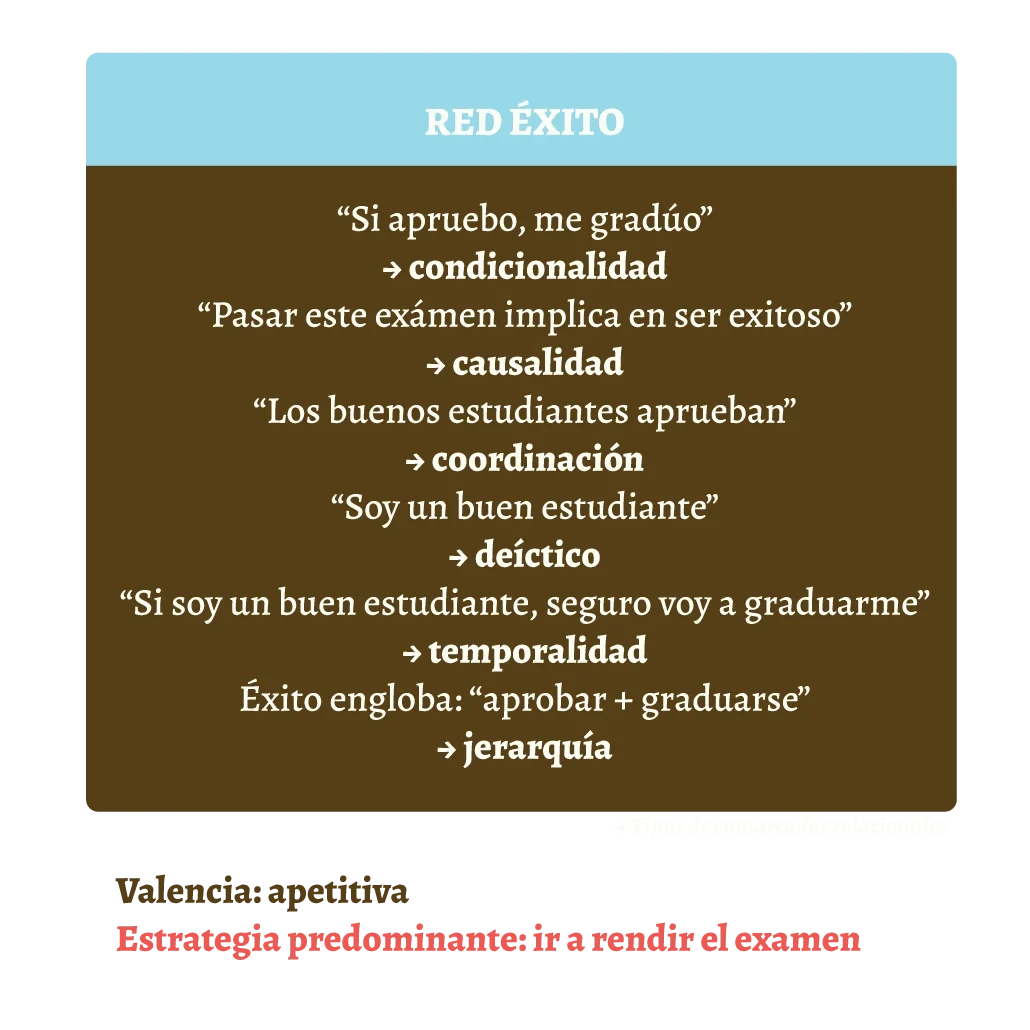

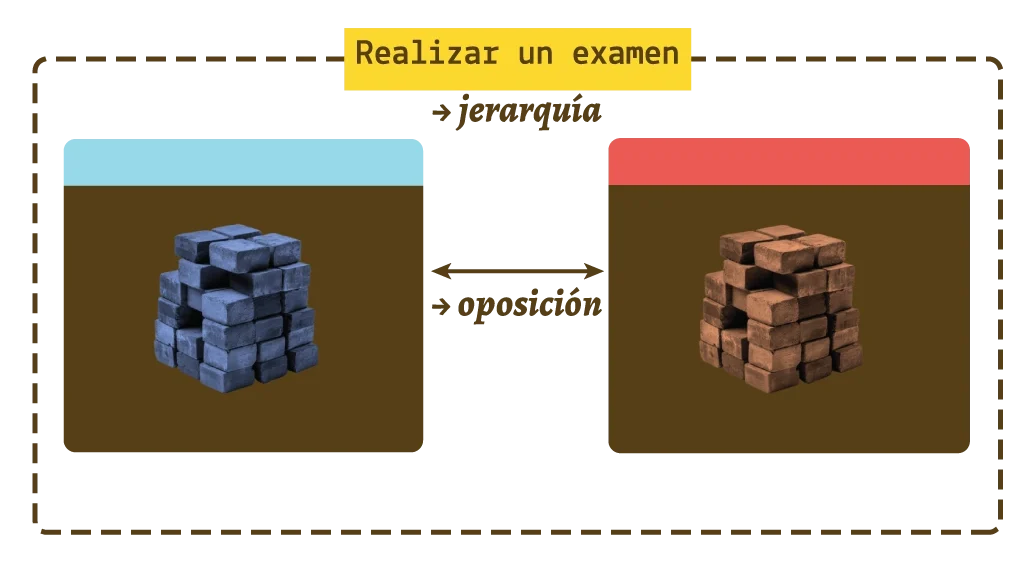

Desde la RFT, y basándose en el análisis de Blackledge sobre el modelo del miedo de Lang, los autores proponen un ejemplo en un contexto escolar reflejando una situación a la hora de realizar un examen. Para empezar, “realizar un examen” es un conjunto verbal que contiene dos redes relacionales, la del fracaso y del éxito (marco de jerarquía).

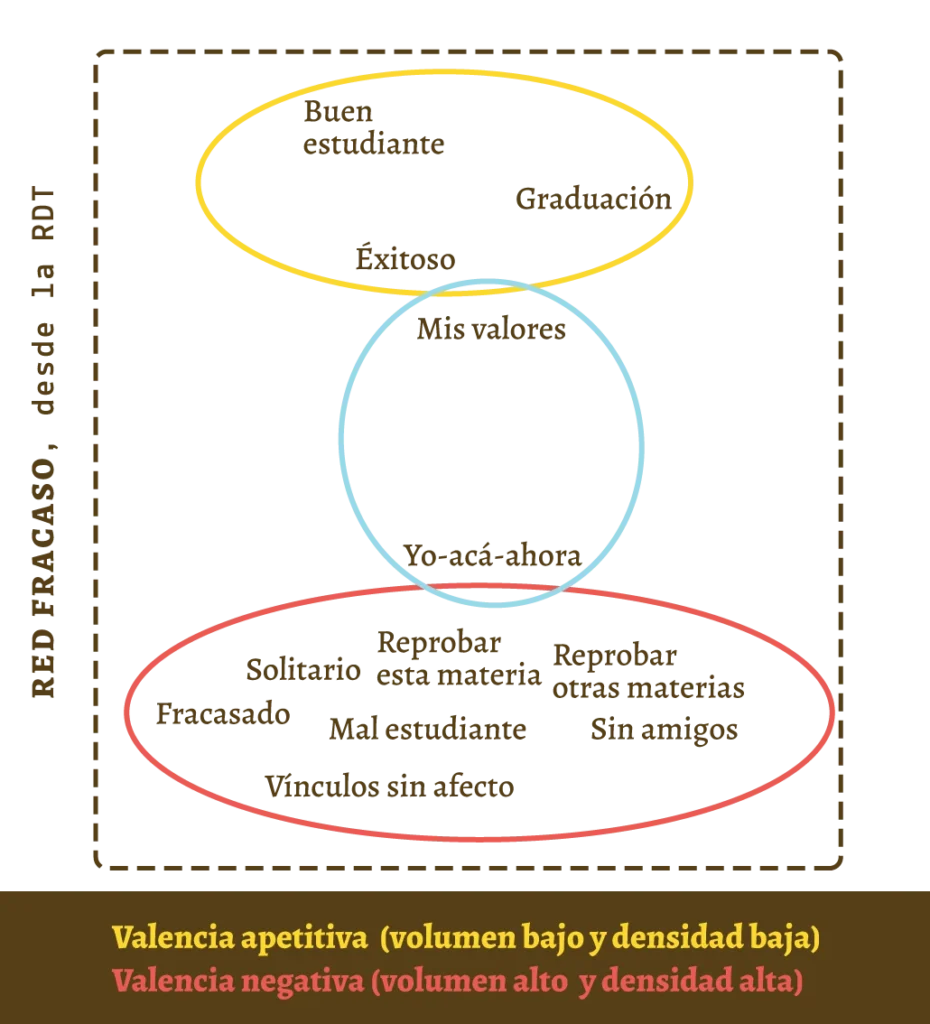

Por un lado, la red del fracaso posee una valencia aversiva, evocando una función conductual de evitación. Esta se construye a través de relaciones como suponer que “reprobar la materia” provoca “no graduarse” (marcos de causalidad), y de manera similar, en caso de “no graduarse” este implica fracasar (marco de condicionalidad). Además, “reprobar el examen” es igual a “ser un mal estudiante” (marcos de coordinación), mientras que “ser un mal estudiante” se relaciona consigo mismo, “soy un mal estudiante” (marcos deícticos). Este pensamiento, vinculado a “no graduarse”, deriva en “soy mal estudiante, no voy a poder graduarme” (marcos de temporalidad). Por último, “fracasar” engloba a “reprobar” y “no graduarse” (marcos jerárquicos).

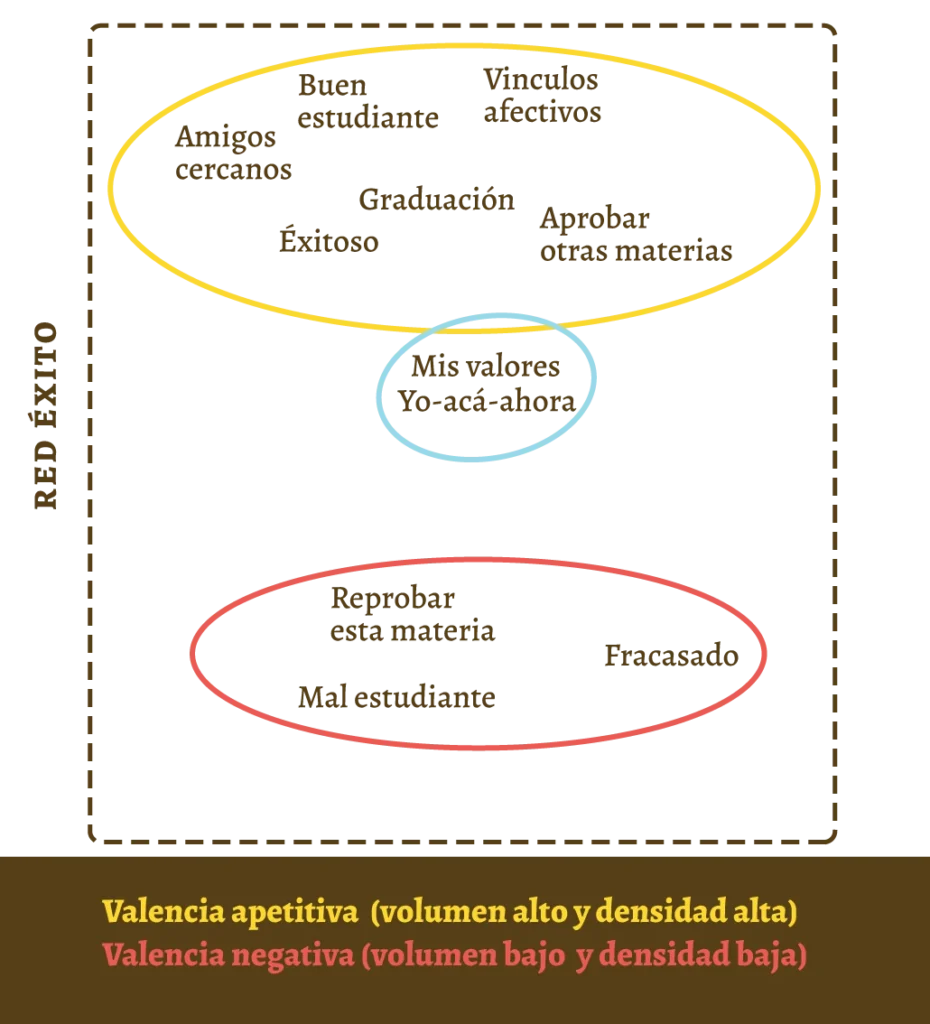

Por otro lado, la red del éxito posee una valencia apetitiva, evocando una función de aproximación. Esta se construye a través de relaciones como suponer que “aprobar el curso” provoca “graduarse” (marcos de causalidad), y “graduarse” significa llegar al éxito (marcos de condicionalidad). Además, “aprobar el curso” es igual a “ser un buen estudiante” (marcos de coordinación), mientras que “ser un buen estudiante” se relaciona con su persona, “soy un buen estudiante” (marcos deícticos). Este pensamiento, vinculado a “graduarse”, deriva en “soy un buen estudiante, voy a poder graduarme” (marcos de temporalidad). Por último, “éxito” engloba a “aprobar el curso” y “graduarse” (marcos jerárquicos).

Un detalle a mencionar es que, así como “realizar un examen” contiene a “fracaso” y “éxito”, las redes de fracaso y éxito se relacionan a partir de un marco de oposición. De esta forma, la red relacional del éxito es opuesto al fracaso, y el fracaso opuesto al éxito.

Extendiendo la RFT: Nuevas propuestas

Existen actualmente extensiones teóricas tales como la Teoría de la Densidad Relacional (RDT, por sus siglas en inglés) y el Marco Multinivel e Hiperdimensional (HDML, por sus siglas en inglés). En este apartado, intentaré resumirlas para así luego exponer un entendimiento de las emociones a partir de ellas.

Teoría de la densidad relacional (RDT)

La RDT propone sintetizar la investigación de la RFT bajo principios de la teoría del momentum conductual (o impulso conductual), esta teoría intenta proveer un análisis cuantitativo de los reforzadores que impiden la modificación de una conducta operante (Nevin y Shahan, 2011). El análisis cuantitativo es posible al concebir que el C-Rel (claves relacionales) y C-Func (claves funcionales) son propiedades funcionales continuas que operan en el continuo de la fuerza de respuesta. Es decir, verlos como propiedades interdependientes, inseparables, pero a la vez no son equivalentes.

El concepto de “fuerza de respuesta” (o strength response) no está lejos de tener controversias y discusiones dentro la comunidad. La fuerza de la respuesta representa el umbral de activación de una conducta, la fuerza que debe tener para ser emitida/elicitada. Según Palmer (2021), la mayoría opta por considerar este concepto como un constructo que poco sirve en la práctica de la investigación, sin embargo ella se resiste a esta idea. Esta autora considera que, si bien admite que no tiene utilidad en el análisis experimental como constructo hipotético y tampoco como una variable interviniente, la fuerza de la respuesta puede ser utilizada como una herramienta interpretativa para identificar si un análisis experimental es imposible o insuficiente. Esto es, si quisiéramos que una persona haga una conducta compleja, le prestaríamos mucha atención a esos pasos previos a realizar esa nueva conducta, ya que buscamos la activación de cierta conducta objetivo.[12]

Otra suposición de la RDT es que la no-linealidad puede ser observada y predicha dado el conocimiento de las relaciones diferenciales, en otras palabras, de cuán relacionados están los elementos dentro de una red.

Por ejemplo, tenemos {gato, perro, y pez} dentro del conjunto verbal llamado {animales}, pero el {gato y perro} están más relacionados que {perro y pez} o {gato y pez}. Los perros y los gatos están conectados por distintas redes relacionales, por ejemplo, ambos son mascotas, tienen cuatro patas, tienen pelo, son terrestres, son mamíferos, te pueden dar cariño y necesitan de un cuidado veterinario. Estas relaciones muestran que hay mayor fuerza relacional entre {perro y gato} que {perro y pez} o {gato y pez}. Es más, incluso si alguien nunca conoció y tuvo contacto con un perro, pero sí con un gato, es factible utilizar el repertorio aprendido de cómo comportarse con un gato hacia un perro. Dependiendo del perro, aprendes que podes ser más intenso expresando cariño. En el caso contrario, es poco probable que salga bien utilizar un repertorio de un gato o perro hacia un pez. La persona que tenga un labrador y se encuentre con un pez como mascota, quizá lo sienta como más apagada o reducida la interacción con él.

Uno de los conceptos propuestos por la RDT, basándose metafóricamente en las leyes newtonianas, es la resistencia relacional. Esta es descrita como un cambio posible en la conducta relacional a partir de tener en cuenta una fuerza contraria a la conducta relacional (por ejemplo, el contracondicionamiento), la cual impacta sobre la masa relacional como una estimación de la resistencia al cambio. Cuanta más masa tenga una conducta relacional, más resistente al cambio independiente del ambiente (Belisle et al., 2024). En términos de ecuación, la resistencia relacional (△R) es igual a un proceso conductual que contrarreste la relación establecida (-x) sobre la masa relacional (Rm).

Ahora bien, la masa relacional (Rm) se define como el resultado entre la densidad relacional de una red (R𝜌) y su volumen relacional (Rv), es decir: Rm = R𝜌 × Rv

Por un lado, la densidad relacional (R𝜌) representa la fuerza de las relaciones establecidas dentro de una red. Esta fuerza puede estimarse a partir de características como la frecuencia de interacción entre estímulos o el grado en que dichas relaciones resultan reforzantes en términos de coherencia, entendida esta última como un reforzador dentro de la RFT (véase Bordieri et al., 2015). Por otro lado, el volumen relacional (Rv) se refiere a la cantidad total de vínculos combinatorios establecidos dentro de la red.

A partir de la masa relacional, los autores de la RDT proponen que cuanta mayor sea la masa relacional más coherente (reforzada) es una red. Una ecuación utilizada para describir esto es RF = (Rm1 × Rm2)/Rd.[13] El primer término (RF) refiere a la fuerza o atractor entre dos clases relacionales (Rm1 y Rm2), o a la probabilidad de que dos relaciones establecidas sean consistentes.

Finalmente, el término (Rd) se trata de la distancia o diferencia entre esas clases, o sea, el grado de incoherencia que se encuentra dentro de la red. A mayor masa relacional y baja distancia (baja incoherencia y alta coherencia), más favorecida es la integración de una red. Por ejemplo, relacionar lo que rodea la palabra “perro” y “gato”. En cambio, a menor masa relacional y mayor distancia (alta incoherencia y baja coherencia), resulta poco probable de que surja una integración entre ambas redes. Por ejemplo, relacionar la palabra “perro” y “transformer”.

Para finalizar con este recorrido por la RDT, probablemente la extensión más rompe cabeza[14], retomemos el ejemplo anterior de la emoción.

Anteriormente, teníamos la red de fracaso con valencia aversiva. Ahora, la RDT nos permite afirmar que dentro de esta red existe un volumen y una densidad relacional altos entre elementos como {poco saludable, fracasar esta clase, fracasar otras clases, pocos amigos, mal estudiante, sin amigos, poco exitoso y malas amistades}. Dada la cantidad de elementos relacionados, se podría decir que hay una masa relacional significativa, lo que dificulta un cambio conductual en las respuestas evitativas del consultante. Incluso, uno podría agregar elementos como el {yo-acá-ahora} como marcos deícticos que están más próximos a esta red de fracaso. Mientras tanto, dentro de este mismo análisis, la red de éxito está formada por pocas palabras {buen estudiante, exitoso y graduación} implicando que se trata de un bajo volumen y densidad relacional. Quizá estos últimos elementos sean cercanos a sus valores, pero distantes del {yo-acá-ahora}.

La RDT no sólo analizaría cuán denso y cuánto volumen tenga una red aversiva, pero también se fijaría en la apetitiva. Esto resultaría en que la red mencionada está conformada por un gran volumen y alta densidad en la función aversiva, pero baja en volumen y densidad respecto a su valencia apetitiva. Esta red explicada evocaría estrategias de evitación por sobre conductas de aproximación.

En el caso contrario, una red que evoque aproximación hacia aquello que le es valioso está conformada por más elementos en su apartado de valencia apetitiva: {buen estudiante, exitoso, amigos cercanos, graduación, resaltar en clase, saludable y fuertes amistades}. En este caso, los marcos deícticos {yo-acá-ahora} están próximos a esta última red, así como sus valores. Mientras que la red aversiva está conformada por elementos distantes entre ellos como {mal estudiante, poco exitoso y equivocarse en clase}. Distinto al anterior, está conformada por una red apetitiva de gran volumen y densidad relacional, en paralelo la red aversiva posee poco volumen y densidad relacional. Una vez más, se evidencia que la función de una red relacional es el resultado de las relaciones establecidas.

Marco Multinivel e Hiperdimensional (HDML)

El HDML es un modelo que intenta superar las limitaciones de otro modelo cuyo nombre es bastante similar, MDML (Multidimensional Multilevel Framework). Este último proponía organizar la manera en que describimos las unidades de análisis de la conducta relacionar, más específicamente la conducta relacional derivada (DDR). El problema que tuvo la MDML es que no explicaba del todo bien la transformación de función, por ello propusieron la unidad básica de ROE-M (relating, orienting, evoking functions in a motivational context).

En otras palabras, una persona relaciona ciertos estímulos (R), este proceso implica orientar la atención hacia algunos estímulos en lugar de otros (O), provocando que aparezcan determinadas conductas (E) dentro de un contexto que favorece que este suceso ocurra (M).[15]

Por si no eran ya suficientes abreviaciones, la unidad básica de ROE-M permite explicar los efectos de la conducta relacionar en un programa de IRAP. Sí, I Rap; yo rapeo. IRAP es un procedimiento de evaluación relacional implícita que permite evaluar actitudes sobre ciertos temas que el participante/consultante desconoce.

Por ejemplo, se le presenta “yo – buena persona” y luego se le pide que indique si la relación es verdadera o falsa. Dependiendo de su tiempo de reacción (y la consistencia de respuestas en ensayos posteriores con diferentes relaciones) se infiere si esa relación pertenece a su repertorio cotidiano de relaciones. En palabras un poco más amenas, si responde rápido es porque está familiarizado con esa relación y si tarda mucho en contestar indica que no pertenece a su actitud habitual. El IRAP se ha utilizado en investigación de prejuicios racistas, por ejemplo, indagando sobre la velocidad de respuesta ante relaciones vinculadas a una etnia en particular.

El HDML describe alrededor de 20 unidades de análisis experimental de la respuesta relacional. Ahora bien, esto no significa que haya 20 unidades por memorizar, no. Se tratan de 20 unidades porque son el total de la posible configuración entre los 4 niveles de relacionar y las 5 dimensiones de análisis del patrón conductual relacional.

Por un lado, los niveles consisten en (1) vinculación mutual como “A es más grande que B”, (2) marcos relacionales, composición de más de una vinculación mutua, por ejemplo “A es más grande que B, C es más chiquito que A”, (3) redes relacionales, varios marcos relacionales en una red coherente, como “Lo mismo que ocurre con ABC ocurre con WYZ respectivamente”, (4) relacionar relaciones, que consiste en establecer vínculos entre relacionales, como “A es más grande que B así como Cristiano Ronaldo es más grande que Lionel Messi” y (5) relacionar redes relacionales implica establecer vínculos entre redes, estos usualmente se utilizan en metáforas como “organizar un equipo de trabajo es como coordinar una orquesta: cada miembro tiene su función y, al actuar en conjunto, se logra un resultado armonioso”.

Por otro lado, cada uno de estos niveles se analiza según cuatro dimensiones: (1) Complejidad, el número y tipo de relaciones hechas; (2) Derivación, cuán nueva es la relación establecida (alta derivación) o, por el contrario, cuán practicada o familiarizado está (baja derivación); (3) Flexibilidad, la capacidad de responder ante cambios en el contexto; y (4) Coherencia, el grado de alineación o consistencia con patrones relacionales previos.

Para cada dimensión, podría corresponderse estas preguntas:

– Complejidad: ¿Cuántos estímulos y relaciones están involucrados?;¿Qué tan enredada es la narración del consultante?

– Derivación: ¿Qué tan practicado tiene ese patrón verbal?; ¿Qué tan seguido construye esa narración?

– Flexibilidad: ¿Existe la disposición de cambiar la narración en caso de que ocurra una contingencia alternativa?; Si se le pidiera una versión distinta de su narración, ¿el consultante podría hacerlo?

– Coherencia: ¿De qué manera el patrón verbal se relaciona con patrones verbales anteriores?; ¿Existe algún hueco narrativo o contradicción en la narración ?

Según Belisle et al. (2024), existe cierta similitud entre RDT y HDML, por lo que se podría emparejar sus respectivos conceptos clave de esta forma: Primero, la densidad relacional (R𝜌) se vincula con derivación, aunque de manera inversa. Esto es, una alta derivación implica que la persona está poco familiarizada con la relación, por ende baja en densidad relacional. Por ejemplo, cuando recién aprendemos un idioma, muchas palabras serán un reto, nos costará escribirlas y pronunciarlas, poseen poca densidad y alta derivación. Segundo, el volumen relacional (Rv) se vincula con los cinco niveles relacionales y la dimensión de complejidad. O sea, cuantos más niveles relacionales tenga, más relaciones contiene desde vinculaciones mutuas hasta relaciones de redes relacionales, por ende mayor volumen relacional.

Las dimensiones restantes de HDML, la flexibilidad y la coherencia, tienen cierta similitud con las propiedades no-lineales de la RDT como la resistencia y la coherencia, respectivamente. Por un lado, la flexibilidad se infiere cuando una conducta se ve modificada a partir de un cambio en las condiciones ambientales, mientras que de forma inversa la resistencia implica la persistencia de una conducta. En este caso, la flexibilidad se acerca más a la frase de “me estiro, pero no me quiebro”, lo que se podría llamar como “resistencia elástica”. Por esta razón, los autores sugieren hablar más de resistencia al cambio que flexibilidad. Por otro lado, RDT comprende la coherencia como el solapamiento de elementos compartidos entre relaciones. Por ejemplo, {perro – mascota – cariño} se relaciona coherentemente con {gato – mascota – cariño}. Sin embargo, HDML no sólo se limita al solapamiento de elementos, sino también contempla el tipo de relaciones (jerarquía, coordinación, etc) y la manera que se organizan por niveles (marco relacional, red relacional, etc).

Ahora bien, acabamos de desplegar qué es HDML, sus conceptos e incluso su posible emparejamiento con la RDT. Esto nos permite continuar haciendo el mismo análisis de la conducta emocional, pero desde estos nuevos aportes.

Repasando un poco la unidad de ROE-M, las funciones de orientación (O) son observadas cuando un estímulo ocasiona una respuesta emocional, aunque también influye el contexto motivacional (M) como el hambre. En casos como este, el hambre (M) nos orienta a buscar indicadores de disponibilidad de comida (O), por el contrario, si no encontramos, esto puede describirse como decepción o enojo. Ante el encuentro con el estímulo, evocamos una respuesta fisiológica (salivación, por ejemplo) y una respuesta observable motora (acercar nuestros brazos hacia la comida).

Todo esto opera dentro de un contexto donde respondemos relacionalmente en distintos niveles y dimensiones (R). Podría ser que optamos cierto lugar en lugar de otro para buscar comida. Por ejemplo, elegir una cafetería de especialidad en vez del café de McDonald’s, o incluso optar por cierta cafetería de especialidad sobre otra de especialidad porque la primera fue recomendada por un amigo. Es más, podría ocurrir que nos orientamos (O) hacia la cafetería recomendada, pero los precios son exageradamente caros, así que decidimos retirarnos (E) e ir a la otra cafetería a probar suerte (O). Esto último refleja la naturaleza dinámica, cambiante, de los repertorios complejos de respuestas relacionales.

Cabe señalar que Belisle et al. (2024) comprenden que la salud no consiste simplemente en aumentar experiencias positivas y disminuir las negativas, sino que las emociones fluctúan todo el tiempo ante distintos eventos, desde públicos hasta privados. Esto implica, por supuesto, comprender a la emoción como una conducta, evaluar patrones en sus respectivos contextos. A su vez, bajo la influencia de los aportes de Trull, los autores reconocen que existen tres tipos de patrones; la diferenciación emocional, la inestabilidad emocional y la inercia emocional.

En primer lugar, la inestabilidad emocional corresponde a la alta variación y baja dependencia temporal. O sea, variación en términos de cuán cambiantes son las respuestas a lo largo del tiempo, y dependencia temporal refiere a cuán sostenidas son sus conductas en relación a los eventos antecedentes. En segundo lugar, la inercia emocional corresponde a una dependencia temporal. Por ejemplo, en un cuadro depresivo, el cansancio constante en el cuerpo puede ser producto de eventos consecutivos como la rumiación, dificultad con la conciliación del sueño, evitación experiencial de pensamientos desagradables y otros más. Por último, en tercer lugar, la diferenciación emocional es la capacidad de discriminar entre experiencias emocionales, incluyendo sus funciones y contextos particulares.

La inestabilidad emocional, bajo los conceptos de la RDT, podría ser indicador de baja resistencia al cambio, por ende las redes relacionales son sensibles a los cambios del ambiente. Por ejemplo, supongan que están en una cena, ven a la gente divertirse, escuchas muchas conversaciones entre amigos, ante esto surgen pensamientos del estilo “la estoy pasando muy bien”, “mis amigos están disfrutando el momento” y “estoy feliz”. Pero ¿qué pasaría si de repente vemos a un amigo hacer una cara de asco comiendo una de las tantas cosas que preparamos? Quizá esto nos lleve a pensamientos del estilo “si a él le pareció un asco, a mis otros amigos también”, “no la está pasando bien”, “no la estoy pasando bien”, “nadie la está pasando bien” y luego “no estoy feliz”. Cuanta más relaciones aparezcan, más masa relacional (Rm) posee la red de valencia negativa respecto a la cena, por lo que esa sensación de estar pasándola bien cambia a percibir que estás en la peor cena que hubo en la historia.

La inercia emocional puede ser representada por la interacción entre la coherencia relacional y la masa relacional (Rm), funcionando así como un atractor o fuerza entre relaciones (RF) que captura otras relaciones. Siguiendo el ejemplo anterior, imaginen que al día siguiente nos despertamos, se quedaron dos amigos a dormir, y decidís hacerles el desayuno. Debido a la gran masa relacional que construiste de la cena de anoche, casi cualquier reacción que tengan tus amigos desayunando va a ser interpretada como “cocino muy mal” o “nunca van a quedarse a dormir otra vez”. Esto es, cualquier estímulo ambiguo será atraído por la red de valencia negativa, en lugar de la positiva, esto incrementa el volumen relacional (Rv). A su vez, cada nueva interpretación negativa fortalece la red relacional, aumentando su densidad relacional (R𝜌), y, por ende, su masa relacional (Rm). El resultado es que se crea un ciclo de retroalimentación donde la red negativa se vuelve más estable y dominante, haciendo que cada vez más otros estímulos futuros sean integrados a dicha red.

Finalmente, la diferenciación emocional, también entendida como una forma de inteligencia emocional, involucra relaciones complejas que responden ante experiencias emocionales desde un lugar flexible y a la vez resistente. Se trata de la habilidad de notar la experiencia emocional, prestar atención a los cambios fisiológicos y tactar el impulso de hacer cierta conducta. Orientarnos hacia lo que nos pasa puede facilitar que utilicemos estrategias conductuales alternativas, en vez de repetir la conducta problema.

Siguiendo con el ejemplo anterior, imaginemos que se organiza otra cena con invitados y aparece la preocupación de lo que podría ocurrir. Ahora bien, dentro de este contexto, es entendible que la historia de aprendizaje (M) influya en que sintamos palpitaciones fuertes y revisemos reiteradas veces el sabor de la comida (E). Sin embargo, podríamos orientarnos (O) hacia estos eventos privados (palpitaciones fuertes) y públicos (mordisquear la comida), y relacionarlos con la idea de despegarse de los pensamientos como si fueran plumas cayendo (R). De esta forma, en lugar de hacerles caso y cancelar la cena, evocamos respuestas vinculadas a estrategias de acercamiento como el proceso del momento presente o la defusión (E).

Concluyendo

Cabe señalar que todas las ideas relacionadas con la emoción pertenecen a Belisle et al. (2024); no reclamo ningún crédito por lo expuesto teóricamente. Este texto fue muy difícil de escribir y, probablemente, también lo sea de leer.

De hecho, lo hice más denso que el artículo original, debido a que quise compartir esta perspectiva sobre las emociones y la manera en que los autores integran la RDT y la HDML, lo que me obligó a detenerme al principio en la literatura establecida de la RFT.

Ahora bien, respecto al contenido, las emociones comúnmente se vinculan a respuestas fisiológicas, no obstante, podríamos decir que las emociones son más bien contextos. Contextos que contienen elementos que interactúan y cuyo análisis cada vez se vuelve más riguroso en detalle.

Los propios autores reconocen que este enfoque es altamente especulativo y teórico, especialmente en su intención de explicar las emociones mediante dicha integración. Incluso yo quien hice este artículo no me veo tan convencido de utilizar semejante artillería de conceptos en la clínica.

Hay una gran diferencia entre la conceptualización de Skinner sobre las emociones como clase conductual y la perspectiva actual desde la RFT junto con sus nuevas extensiones (HDML y RDT) sobre el mismo fenómeno. Quiero decir, quizá alguien viendo el último cuadro diga “lo viejo funciona, Juan” y siga con el modelo de Gross o Skinner, es totalmente válido hacerlo. Los intentos de variar conceptos y, por tanto, nuestras herramientas tienen el costo de verse en desuso con el tiempo. Esto es, no toda variación implica selección y por ello retención.

Puede ser tedioso el encuentro con estos conceptos y métodos de análisis, sólo el tiempo dirá si estas nuevas herramientas merecen la pena conservarlas para entender las emociones —o cualquier otro contexto que involucre conductas relacionales.

Sin embargo, a pesar de todo, considero que Belisle et al. (2024) han realizado un gran aporte al llevar el análisis funcional a experiencias tan cotidianas que, paradójicamente, resultan enigmáticas.

Referencias

Barnes-Holmes, D. & Barnes-Holmes, Y. & McEnteggart, C. (2020). Updating RFT (More Field than Frame) and its Implications for Process-based Therapy. The Psychological Record. 70. 10.1007/s40732-019-00372-3.

Belisle, J., Paliliunas, D., Catrone, R., Sickman, E., & Ramakrishnan, A. (2024). A comprehensive behavioral model of emotion rooted in relational frame theory and contemporary extensions. The Psychological Record, 74(4), 521–539. https://doi.org/10.1007/s40732-024-00603-2

Bordieri, M. & Kellum, K. & Wilson, K. & Whiteman, K. (2015). Basic Properties of Coherence: Testing a Core Assumption of Relational Frame Theory. The Psychological Record. http://dx.doi.org/10.1007/s40732-015-0154-z

Dixon, M. R., Hayes, S. C., & Belisle, J. (2023). Acceptance and Commitment Therapy for Behavior Analysts: A Practice Guide from Theory to Treatment (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003250371

Froxán Parga, M. X., ed. (2020). Análisis funcional de la conducta humana. Concepto, metodología y aplicaciones. Pirámide.

Gomes-Ng, S., Cowie, S., & Elliffe, D. (2024). When is a causal illusion an illusion? Separating discriminability and bias in human contingency judgements. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 0(0). https://doi.org/10.1177/17470218241293418

Hayes, S. C., & Brownstein, A. J. (1986). Mentalism, behavior-behavior relations, and a behavior-analytic view of the purposes of science. The Behavior Analyst, 9(2), 175-190.

Hayes, S. C. (1995). Why cognitions are not causes. The Behavior Therapist, 18, 59-60.

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). (Eds.), Relational frame theory: A post-Skinnerian account of language and cognition. New York: Plenum Press.

Horne, P. J., & Lowe, C. F. (1996). On the origins of naming and other symbolic behavior. Journal of the experimental analysis of behavior, 65(1), 185–241. https://doi.org/10.1901/jeab.1996.65-185

Maero, F. (2022). Croquis: una guía clínica de Terapia de Aceptación y Compromiso. Psara Ediciones

Martin, G. y Pear, J. (2008). Modificación de conducta: qué es y cómo aplicarla. España: Pearson Prentice Hall.

Nevin, J. A., & Shahan, T. A. (2011). Behavioral momentum theory: equations and applications. Journal of applied behavior analysis, 44(4), 877–895. https://doi.org/10.1901/jaba.2011.44-877

Palmer D. C. (2021). On Response Strength and the Concept of Response Classes. Perspectives on behavior science, 44(2-3), 483–499. https://doi.org/10.1007/s40614-021-00305-y

Pereira, G., Hernández, A., de Pascual Verdú, R. & Froxán Parga, M. X. (2019). Los Procesos De Condicionamiento Clásico En La Interacción Verbal Terapéutica. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. 45. 90-110. https://doi.org/10.5514/rmac.v45.i1.70870

Sidman, M. (1994). Equivalence relations and behavior: A research story. Authors Cooperative.

Sidman, M. (1997). EQUIVALENCE: A THEORETICAL OR A DESCRIPTIVE MODEL?. Mexican Journal of Behavior Analysis, 23(2), 125–145. https://doi.org/10.5514/rmac.v23.i2.25217

[1] Me llama extremadamente la atención que Sidman haya decidido citar a Alfred N. Whitehead para justificarse; “Es una verdad general de las puras matemáticas que cualquier grupo de cuarenta entidades puede dividirse en dos grupos de veinte entidades. Esto es por lo tanto justificado al concluir que un grupo particular de manzanas, donde suponemos que contiene cuarenta miembros, puede dividirse en dos grupos de manzanas en el que contenga veinte miembros cada una” (Whitehead, 1925, citado en Sidman, 1997, p. 134).

[2] Topográfica en el sentido de diferenciar tipos de relaciones por una palabrita, a veces puede intensificar/mejorar una experiencia. Es como ir a catar quesos y comerme seis cubitos de queso de un bocado, distinto sería comer por separado apreciando su nombre único junto con su sabor particular.

[3] Soy el peor marketinero del mundo.

[4] Escribo esto simulando que es una confusión general, pero en realidad sólo conozco una sola persona que le pasó: yo, Mathias.

[5] Perro salchicha, gordo bachicha

Toma solcito a la orilla del mar

Tiene sombrero de marinero

Y en vez de traje se puso collar.

[6] Honestamente, especulo que habrá una confusión polisémica por la palabra “relación”. Suponer que toda relación entre entidades existentes es establecida por el lenguaje, o sea, un idealismo absoluto donde las operaciones del mundo le pertenecen a las capacidades humanas. Por eso, me parece pertinente distinguir “relacionar de vincular verbalmente” y “relacionar de interactuar causalmente”. Uno es un proceso lingüístico y otro extralingüístico.

[7] Desconozco si Maero utiliza este ejemplo para explicar relaciones de equivalencias de manera literal o reconoce que no es un ejemplo sin posibles críticas. Me imagino que lo segundo. Gran libro Croquis, gran autor.

[8] Siendo honesto, podría salvar el ejemplo de Maero (2022) diciendo que se trata de un marco relacional no-arbitrario, afirmando que todo marco no-simbólico se basa en emparejamientos de condicionamiento clásico. Pero de esto no afirmaré hasta explorar la posible relación entre la teoría de marcos relacionales y la semiótica de Charles Sanders Peirce. Spoiler: los condicionamientos de orden superior son aquello que los semióticos llaman hyper-indexicality, formas de lenguaje pre-simbólicas.

[9] Terrible mal sabor de boca.

[10] Sí, es un quilombo bárbaro, ya sé.

[11] No encontré una idea derivando relaciones, más bien encontré un gran amigo, Ricardo Pérez, quien me contó esta idea.

[12] Dato de color: al final del artículo, la autora afirma que la ciencia del comportamiento está en una etapa “pre-newtoniana”, haciendo referencia a que todavía nos falta mucho por indagar. Además, sostiene con firmeza que algún día el concepto de “fuerza de respuesta” dejará de ser un constructo hipotético para pasar a ser una medida empírica.

[13] Esto es chino mandarín, sí.

[14] Si Tonneau afirmaba no entender la RFT, menos va a entender la RDT. Si preguntan por mi humilde opinión, no me parece que la mejor metáfora para armar el vocabulario sea la física newtoniana, sabiendo que ésta fue superada por otras teorías en la física. No digo de que hablemos de RFT cuántico, pero sí digo que se exploren otras teorías de las ciencias naturales como la termodinámica por fuera del equilibrio, la cual es utilizada en todo análisis basado en sistemas complejos.

[15] Según Barnes-Holmes et al. (2020), la orientación y la evocación son propiedades de claves funciones (p. 22).

Deja un comentario

Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.